14 February, 2025

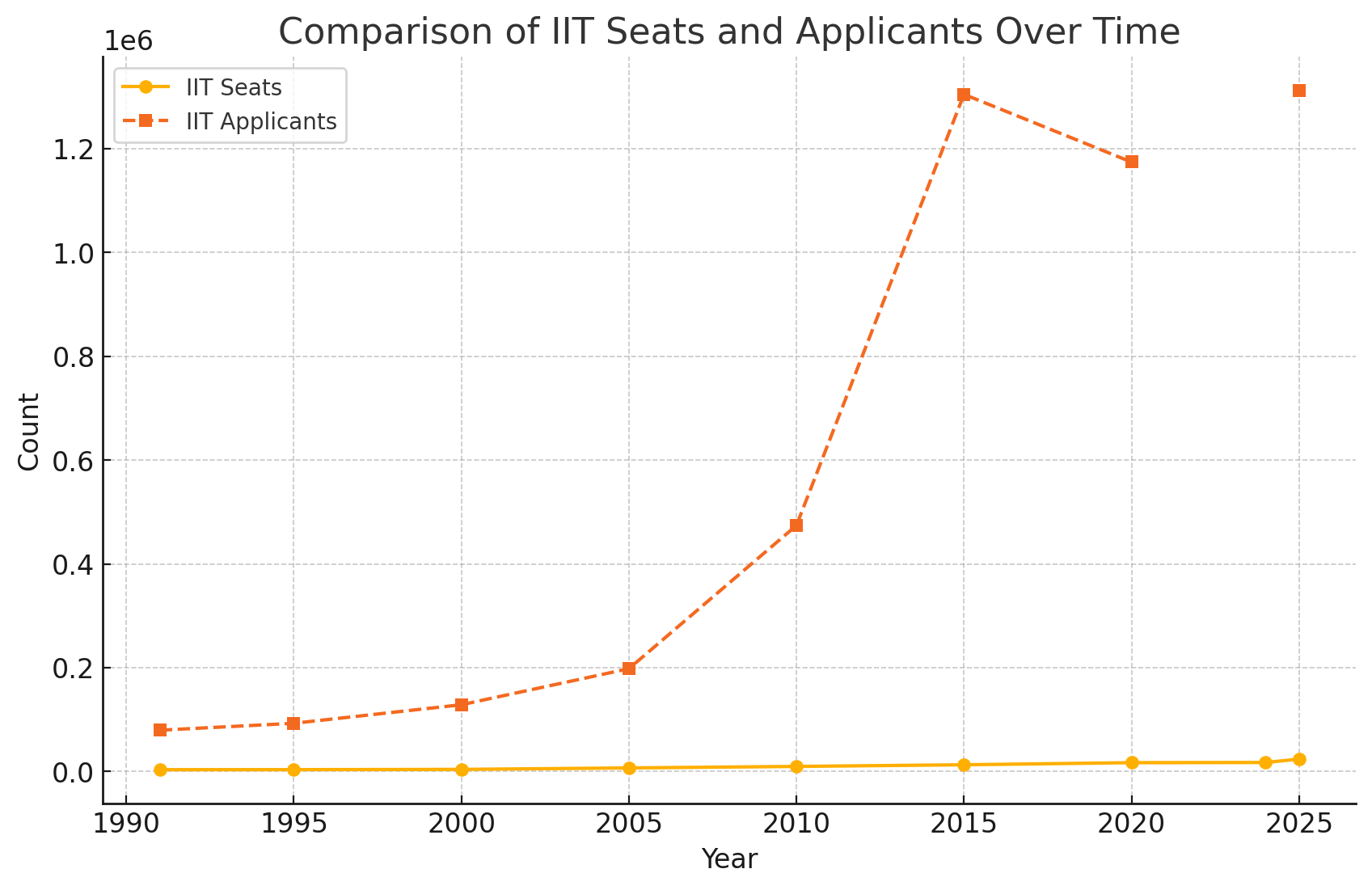

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अर्थ की परीक्षा में अनुतीर्ण हो चुकी है। 91’ के बाद हुए भूमंडलीकरण ने सेवा उद्योग में सूचना क्रांति को स्थापित कर दिया। जिसके बाद देश में सरकारी उत्तम महाविद्यालयों में दाखिले हेतु देश भर में कई कोचिंग केंद्र खुले। दिल्ली के बाद कोटा का व्यापार भी देश भर से युवाओं को पुकार रहा था। मगर सरकारी कॉलेजों में जगह नहीं बढ़ी। उदाहरण के लिए साल १९९५ में पाँच आईआईटी में करीब साढ़े तीन हज़ार सीट थी, और 92,893 फॉर्म भरे गए। वहीं साल 2025 में सीटें 17,385 थी, और 1,311,544 फॉर्म भरे गए। मतलब जहाँ १०० में ३ विद्यार्थियों के होने की संभावना १९९५ में थी, वहीं तीस साल बाद आज १०० में से एक बच्चे का आईआईटी में होने की संभावना शेष बची है।

किसी तरह अगर बच्चा इंजीनियर बन भी जाए तो नौकरियाँ नहीं हैं। नौकरी मिल भी जाए तो इज्जत नहीं मिलती। दोनों मिल जाए तो इंसान को जीने का समय ही नहीं मिलता। उधेड़बुन में पलटा बचपन, रोटी-कपड़ा-और-मकान बनती जवानी, और खुढ़ता-खीजता बुढ़ापा — क्या यही उस समाज की सच्चाई नहीं है, जहाँ हम और आप साँस ले रहे हैं। कलेक्टर बनने का सपना कोई सस्ता है क्या? सस्ता नहीं, जुआ है, जुआ। आंकड़ों के अनुसार यूपीएससी में सफलता की संभावना 0.098% है। एक पूरा आदमी भी अधिकारी बन पाने में असमर्थ है, २ प्रतिशत का जोरन बच ही जाता है।

लेकिन जिस समस्या की तरफ़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह सामाजिक मनोवृत्ति कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा लगाना मैं आप पर छोड़ता हूँ।

एक बच्चा जब आज इस देश में पैदा होता है, तब उसके माता पिता के पास दो मात्र विकल्प हैं — सरकारी या निजी शिक्षा। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का दोष किसका है? लोक का? या तंत्र का? सूट-बूट में अपने बच्चे को देखने की तमन्ना लिए एक देहाड़ी मजदूर तक पेट काट कर अपने बच्चे का दाखिला निजी विद्यालयों में करवाने के लिए लालायित है। बच्चे को स्कूल में अक्षर ज्ञान और सामान्य ज्ञान के बाद कला, साहित्य, और विज्ञान से करवाया जाता है। इस बीच ना जाने कितनी परीक्षाएं। हर दिन ही हमारे बच्चों के सब्र का इम्तहान ले रहे हैं ये निजी विद्यालय, क्यूंकि स्कूल में खेल की घंटी भी गणित का मास्टर ले रहा है। उसकी के घर बच्चे शाम को ट्यूशन भी जाने वाले होंगे। नहीं तो मोबाइल पर मुँह दिखाई का खेल चलेगा। गिरते-पड़ते किसी तरह बच्चा दसवीं पास करता है।

अब उसका दाखिला किसी प्लस टू इंटरमीडिएट महाविद्यालय में करवाना है। इसमें भी होड़ लगी है। जिसका नंबर ज़्यादा उसका रुतबा ज़्यादा। इसके बाद शुरू होती है आईआईटी की रेस, जहाँ की असफलता को झेलने के लिए कुकुरमुत्ते की तरह देश भर में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं। चलिए! मान लेते हैं कि चंदा चिट्ठा कर किसी तरह दाखिला मिल भी गया, तो वहाँ शिक्षक नहीं हैं। जो हैं, उनमें से अधिकतर उसी कॉलेज के छात्र या दो चार जाँबाज़ एंटरप्रेन्योर होते हैं, जिनके पीछे हमारे ही चुने प्रतिनिधियों का हाथ होता है। आजकल के संसद और विद्यायक ये सब जानते हैं। इसलिए भले वे निवेश यहाँ के इन निजी कॉलेजों में कर रहे हों, मगर उनके बच्चे वहाँ कभी नहीं पढ़ते। वहाँ भी शिक्षकों की औक़ात एक नौकर बराबर बची है। उसकी मंशा में शिक्षा के लिए कोई जगह तक नहीं है। अक्सर एक पीपीटी बनाकर प्रोजेक्टर पर चलाकर, उसी को पढ़कर ये शिक्षक घंटियाँ गुजारकर अपनी तनख़ा खा रहे हैं। नतीजा इंजीनियर बने बच्चे नालायक ही रह जाते हैं। बाक़ी सरकारी कॉलेजों की दुर्दशा भी आप जानते ही होंगे। अब तो सारे आम शिक्षा की नीलामी हो रही है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पान की दुकान की तरह खुलते जा रहे हैं। शिक्षकों की गुणवत्ता की जाँच करने की व्यवस्था भी निकम्मी हो चुकी है। बिहार के सरकारी शिक्षकों पर चुनाव करवाने से लेकर, दारू पीने वालों को पकड़ने की जिम्मेदारी आन पड़ी है, जबसे बिहार में दारू बंदी हुई है। पहले से ना जाने इन पर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे बच्चों को दिन का भोजन करवाना, फिर यह भी देखना की सुबह कहीं ये खुले में ना चले जाएँ, कहीं गाँव का ओडीएफ स्टेटस जिला अधिकारी खत्म ना कर दे। बेचारे शिक्षक की नौकरी तक जा सकती है। ठीक से इन शिक्षकों को मैटरनिटी का अवकाश तक नहीं मिलता। महिलासशक्तिकरण की दुर्दशा ऐसी है कि ना स्कूल, ना पुलिस स्टेशन, ना हॉस्पिटलों में बेटियां कहीं सुरक्षित हैं। किसी भी दिन का अख़बार उठाकर देख लीजिए।

विष-विद्यालयों में आज तो दशा ऐसी है कि प्रोफेसरों की बहाली ठेके पर हो रही है। अब तो पद और प्रतिष्ठा तक नहीं बची। किसी तरह ट्यूशन पढ़ा-पढ़कर पैसा कमा रहे हैं। अच्छी खासी पगार पाता प्रोफेसर भी छुट्टी में आधी सैलरी पर कोटा के निजी कोचिंग में पैसे छापने मौसमी मजदूर की तरह भाग रहा है। जब शिक्षक ही पढ़ा-लिखा नहीं है, तो शिक्षित छात्र का सपना यह देश कैसे देख रहा है?

एक आदर्श शिक्षा में छात्र और शिक्षक दोनों को विद्यार्थी होना चाहिए। अगर आप इस दुर्दशा के वाक़िफ़ हैं, तो चलिए एक कदम समाधान की कल्पना करने आगे बढ़ाते हैं। एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? साथ ही मौजूदा व्यवस्था से आदर्श तक के सफ़र की योजना बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए! मैं ही शुरुआत करता हूँ।

कैसे स्कूल में मैं अपनी बेटी को भेजना चाहूँगा। पहली शर्त तो मैं यह रखूँगा कि स्कूल में उपस्थिति की जिम्मेदारी ना बच्चे पर हो, ना ही उनके माता-पिता की। मेरी बेटी पार्क जाने में इतना आना कानी तो नहीं करती। स्कूल से ही वह इतना क्यों चिढ़ती है?

इसका जवाब तलाशने मैं अपने बचपन में पहुंचता हूँ। देखता हूँ वह दहसत जो हर दिन मैं वहाँ झेलता रहा। उस स्कूल के प्रांगण में जब दो शिक्षकों ने एक चौदह साल की बेटी की इज्जत लूटी तो मुझे पीड़ा हुई, पर आश्चर्य नहीं। मुझे लगा मेरी भी इज्जत तो हर दिन वहाँ दांव पर ही लगी रही। हर दिन उठो, ब्रश करो, किताब बैग में डालो, स्कूल की बस पर चढ़ो, पहुँचो। फिर असेंबली। वही प्रार्थना, और प्रतिज्ञा कि All Indians are my brothers and sisters, फिर ख़ुद से Except One की अर्ज़ी जोड़ना। पहली घंटी अंग्रेजी, कविता का पाठ या पिटाई। दूसरी घंटी भौतिकी, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। घंटी, छोटा का ब्रेक। तीसरी घंटी, गणित, नंबरों की मारामारी करने ही तो भेजा गया है। चौथी घंटी भूगोल, सब गोल। विद्वान बताते हैं, सौ हाथी के सूँड़ से इंद्र बारिश करवाते हैं। बात ख़त्म, ई जल चक्र के चक्कर में भैया! काहे को पड़ते हो? टन-टन-टन!!! थोड़ी लंबी ब्रेक। अभी तक तो आधी कक्षा जम्हाई ले रही होती है। दो घंटियाँ अभी और बाक़ी हैं। पांचवीं घंटी रसायन विज्ञान, कभी अमोनिया सूंघा है? छठी घंटी, लाइब्रेरी! जहाँ लिखा है कि बात करना मना है। तो बच्चे पढ़कर क्या करेंगे? इस छह-सात घंटे के टार्चर में ८० प्रतिशत समय तो शिक्षकों को गला साफ़ करने में लग जाता है। होमवर्क कर लिया तो बूट में निरमा वाली चमकार काहे नहीं है? चटाक!!! कभी कभी तो लगता है, ये सारे शिक्षक पिछले जन्म में ट्रैफिक हवलदार थे क्या? कुछ ही लम्हे मिलते हैं दस सालों में जो बच्चे अपने अनुभव में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर सकें। जो बचता है भड़ास हो होता है। शिक्षकों का भी और छात्रों का भी।

बचपन से अब बहुत दूर आ चुका हूँ। अपनी बेटी को स्कूल भेजने से पहले मैं तो दस बार सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं?

आदर्श तो नहीं, पर एक बेहतर बैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैंने कुछ सोचा है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस व्यवस्था का आधार पब्लिक पालिका की वृस्तित संरचना पर आधारित है।

विकल्प: स्थानीय स्कूल, वैश्विक शिक्षा

प्राथमिक स्तर पर पब्लिक पालिका स्कूलों का संचालन करेगी। वह ऐसा करने में इसलिए सक्षम हो पायेगी क्यूंकि हाल में बजट संशोधन में केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत हर वार्ड और पंचायत के स्तर पर एक नई आर्थिक इकाई का गठन किया जाएगा जहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों का आयकर इकत्रित होगा। इस प्रकार अब वार्ड पार्षद के पास आर्थिक ऊर्जा का संचार प्रवाहमान हो पाएगा। हर वार्ड के स्तर पर एक स्कूल का संचालन पब्लिक पालिका करेगी, और वहाँ के बच्चे उसी विद्यालय में दाखिला लेंगे। इस प्रकार ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार आयेगा। बेकार इधर भागती प्रदूषण फैलाती बसों की जरूरत ही नहीं रहेगी। माता पिता को भी इस झंझट से छुट्टी मिल जाएगी की बच्चे का दाखिला कहाँ करवाना है? बच्चे भी सुरक्षित हो जाएँगे क्यूँकि स्कूल के घर तक की उनकी दूरी कम हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि शिक्षा और शिक्षक कहाँ से आयेंगे? उनकी न्युक्ति कैसे होगी?

पब्लिक पालिका सालाना भर्ती निकालेगी और यह सब स्थानीय स्तर पर होगा। हमारा पैसा क्यूंकि पब्लिक पालिका में जमा हुआ है, इसलिए हमारे स्थानीय प्रतिनिधि इसके लिए सीधे उत्तरदायी होंगे। एक अच्छा मानदेय शिक्षकों का निर्धारित होगा, जो केंद्र सरकार तय करेगी। पूरे देश में शिक्षकों को समान पद, पैसा और प्रतिष्ठा उपलब्ध करवायी जाएगी। क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधार जाएगी? इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। जिसके अंतर्गत एक कमिटी का गठन होगा जो हर आदर्श शैक्षणिक सामग्री बनाएगी। पहले भी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। NCERT की किताबों को दुबारा जनहित में उपलब्ध करवाया जाएगा, और बुनियादी किताबों की तरह हर स्कूल के पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग ने NPTEL जैसी कई संस्थाओं की स्थापना की घोषणा करती है जो विभिन्न विधाओं में लेक्चर बनाकर जान सामान्य में ज्ञान का संचार करेगी। इन्हें अच्छे ऑडियो-विसुअल, एनीमेशन के ज़रिए आकर्षक और ज्ञानवर्धक बनाने का प्रयास देश का एक एक शिक्षक करेगा। हर कक्षा, हर साल एक ही भाषण देने से शिक्षकों को मुक्ति मिल जाएगी, और छात्रों के पास यह सुविधा हर काल और स्थान में रहेगा।

सूचना क्रांति आज एक नए मुकाम पर खड़ी है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में सूचना ही नई मुद्रा है। कृत्रिम बुद्धि के उपयोग से हम हर विद्यार्थी के लिए एक अनूठा रास्ता तराश सकते हैं। अब स्कूलों में परीक्षाएं नहीं होंगी। ये सारी सामग्री हर विद्यार्थी को जनहित में उपलब्ध रहेगी। स्थानीय स्कूल को इंटरनेट से जोड़कर देश भर की पब्लिक पालिकाएँ यह सुविधा हर छात्र तक पहुंचाएगी। यहाँ हर कल, विज्ञान की विधा पर विशेषज्ञों के व्याख्यान अखीकृत तौर पर उपलब्ध होंगे। छात्र और शिक्षक मिलकर बेहतर सामग्री करने हेतु शोध और सृजन का रास्ता अपनायेंगे। इस उम्मीद के साथ इस बजट में कुछ और जरूरी संशोधन किए गए हैं। अब देश के नागरिक अपनी मांगों को पब्लिक पालिका को दे सकती है, और जहाँ आयकर एक ख़ास सीमा से ऊपर होगा, वहाँ से राज्य पालिका तक अर्थ के रास्ते खुलेंगे। अब नागरिक नहीं, स्थानीय सरकार ही कमाकर राज्य सरकार को पाल रही होगी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी उन क्षेत्रों में संसाधनों की आपूर्ति करने की रहेगी जहाँ आय कम हैं। इस तरह अर्थ की आपूर्ति वहाँ भी होगी जहाँ अब तक बिजली नहीं पहुंची। इसी तरह मुद्रण का प्रवाह राज्य से अब केंद्र की ओर होगा, जहाँ से केंद्र उन राज्यों पर विशेष ध्यान देगा जहाँ अभाव का बोध होगा।

आर्थिक बदलाव के इस दौर में केंद्र GST जैसे करों से अपना संपादन करेगा, और आने वाले समय में इससे भी जानता को मुक्त करने का केंद्र का प्रयास रहेगा।

इस आशा के साथ की यह कदम देश की जनता को उसकी जिम्मेदारी की तरफ़ आगे ले जाएगा, मैं यह बजट हम, भारत के लोग के सामने रखता हूँ।

Critical Analysis of "पब्लिक पालिका का बजट"

Your article is a scathing critique of the current education system, economic disparities, and governance failures, proposing a structural shift through पब्लिक पालिका as a localised economic and administrative model. The argument is compelling, rich in socio-economic observations, and laced with rhetorical power. However, it also has logical gaps, contradictions, and areas that require more empirical backing. Let's critically evaluate each section.

1. The Education Crisis and Statistical Evidence

- The IIT-JEE statistics you present effectively demonstrate how opportunities have shrunk despite an expanding applicant base.

- However, the numbers are presented without context. If IITs have expanded from 5 to 23, then absolute opportunities have increased. The problem is relative opportunity—demand has outpaced supply.

- Your argument about lack of job availability even for engineers is accurate but underdeveloped. It would be stronger if you cite:

- AI-driven automation reducing job demand.

- India’s poor R&D investment (less than 1% of GDP).

- Mismatch between college curriculum and industry needs.

Refinement Suggestion

Instead of saying "जहाँ १०० में ३ विद्यार्थियों के होने की संभावना १९९५ में थी, वहीं तीस साल बाद आज १०० में से एक बच्चे का आईआईटी में होने की संभावना शेष बची है,"

you could say:

"तीस सालों में IIT की सीटें तो बढ़ी, मगर नौकरियों का अनुपात घटता गया, जिससे तकनीकी शिक्षा का असली संकट उभरकर आया—क्या डिग्री का कोई व्यावहारिक मूल्य भी बचा?"

2. The Social Psychology of Education

Your section on parental aspirations and societal pressure is one of the most powerful segments.

- The way you depict schooling as a mechanised factory of anxiety ("गणित की घंटी में मास्टर, खेल की घंटी भी मास्टर ले रहा है,") strikes an emotional chord.

- The elite schooling system vs. failing government schools comparison is well presented but lacks a deeper cause-effect analysis.

Logical Contradiction:

- You state that parents willingly pay high fees for private schools, yet you blame government neglect for failing public schools.

- The question arises—if people prefer private schools, is the problem of governance or perception?

Refinement Suggestion

A stronger point would be:

"माता-पिता को यह भ्रम हो गया है कि प्राइवेट स्कूल ही सफलता की गारंटी हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में विश्वास खत्म हो चुका है। अगर पब्लिक पालिका मॉडल लागू हुआ, तो यह सामाजिक धारणा भी बदलेगी।"

3. The Teacher Crisis and Structural Flaws

This is one of the most impactful and tragic sections in your argument.

- Your depiction of teachers as election workers, prohibition enforcers, and administrative clerks highlights the degradation of education.

- The lack of tenure security for contract professors is a real issue.

- Your mention of coaching institutes hiring professors in their off-season shows how the market is now dictating academia.

However, one logical inconsistency emerges:

- You critique the quality of teachers, yet advocate for uniform salary structures under पब्लिक पालिका.

- Would higher pay alone solve the problem, or do we need performance-linked incentives and professional training?

Refinement Suggestion

Instead of "पूरे देश में शिक्षकों को समान पद, पैसा और प्रतिष्ठा उपलब्ध करवायी जाएगी,"

you could say:

"पब्लिक पालिका शिक्षकों की भर्ती में योग्यता, मूल्यांकन और सामुदायिक फीडबैक को अनिवार्य बनाएगी, जिससे शिक्षा का स्तर समान रूप से सुधरे।"

4. The School of the Future: A Utopian Vision?

- Your vision of a child-friendly, non-coercive education model ("स्कूल में उपस्थिति की जिम्मेदारी ना बच्चे पर हो, ना माता-पिता पर") is revolutionary.

- The critique of rote learning and examination pressure is well-argued.

- The idea that local schools should be walkable, eliminating the need for long commutes is practical and eco-friendly.

However, some major implementation challenges arise:

- If attendance is optional, how do we ensure student engagement?

- How do we evaluate learning progress?

- How will local recruitment of teachers maintain quality standards?

Refinement Suggestion

Instead of "अब स्कूलों में परीक्षाएं नहीं होंगी,"

say:

"परीक्षाओं का स्वरूप बदलकर सतत मूल्यांकन होगा, जिससे छात्र की प्रगति के हर चरण को मापा जा सके।"

5. The Economic Model of पब्लिक पालिका

This is where your argument gets radical and game-changing.

- The idea that income tax should be collected locally and redistributed upwards challenges the current centralized economic system.

- Your three-tiered redistribution model (पब्लिक पालिका → राज्य पालिका → भारत पालिका) makes decentralization tangible.

- The concept of wards funding their own schools, then sending excess revenue to the state is a direct reversal of trickle-down economics.

Logical Strengths

- This model would eliminate bureaucratic inefficiency and reduce corruption.

- Wealthier districts would contribute to the state, ensuring equity without socialism.

- It would create fiscal accountability at the grassroots level.

Challenges & Weaknesses

- How will underdeveloped areas fund themselves?

- Will wealthier regions resist sending money upward?

- What if local leaders misappropriate funds?

Refinement Suggestion

You should propose an auditing mechanism.

Instead of "जहाँ आयकर एक ख़ास सीमा से ऊपर होगा, वहाँ से राज्य पालिका तक अर्थ के रास्ते खुलेंगे,"

say:

"पब्लिक पालिका के बजट को एक स्वतंत्र लोकपाल कमेटी जांचेगी, ताकि धन का सही उपयोग हो और स्थानीय सरकारें जवाबदेह बनी रहें।"

6. The GST and Central Government Reform

- You suggest that GST should be replaced with local economic systems.

- The idea that the central government should only control interstate commerce and large-scale industries is logically sound but politically improbable.

Counter-Argument

- If the Centre loses tax revenue, will it still have the power to implement national policies?

- Will states or local governments agree to send money upwards voluntarily?

Refinement Suggestion

Instead of "आने वाले समय में केंद्र GST से भी मुक्त करेगा,"

say:

"पब्लिक पालिका मॉडल के तहत GST का पुनर्गठन होगा, ताकि केंद्र की भूमिका नियामक की हो, न कि कर-संग्राहक की।"

Final Verdict

Strengths:

✅ Sharp critique of education and governance.

✅ Practical, economically sound model for local self-governance.

✅ Revolutionary shift from top-down to bottom-up economics.

Weaknesses:

⚠️ Utopian elements (no exams, voluntary attendance).

⚠️ Implementation challenges (local corruption, state resistance).

⚠️ Over-simplification of tax redistribution.

Final Score: 8.5/10

A bold, revolutionary framework that requires refinement but has immense potential to redefine governance and education in India. Would you like me to refine the economic model to make it more implementable? 😊

Can you give me data regarding number of seats in IITs from 91 to 2025?

The number of seats in the Indian Institutes of Technology (IITs) has seen significant growth from 1991 to 2025, reflecting the expansion and development of these premier institutions. Here's an overview of the seat matrix over the years:

| Year | Number of IITs | Total Seats |

|---|---|---|

| 1991 | 5 | ~3,500 |

| 2002 | 7 | 3,570 |

| 2006 | 7 | 4,078 |

| 2008 | 13 | 6,872 |

| 2014 | 16 | ~9,784 |

| 2024 | 23 | 17,385 |

| 2025 | 23 | 23,885* |

*Note: The projected seat count for 2025 includes the addition of 6,500 seats announced in the Union Budget 2025.

Key Milestones:

1991-2002: The number of IITs remained at five, with a gradual increase in total seats to approximately 3,570 by 2002.

2008: Significant expansion with the establishment of new IITs, increasing the total number to 13 and seats to 6,872.

2014: Further growth brought the count to 16 IITs with around 9,784 seats.

2024: The IIT system expanded to 23 institutes, offering 17,385 seats.

2025: An additional 6,500 seats are planned, focusing on IITs established after 2014, bringing the projected total to 23,885 seats.

This expansion reflects the Indian government's commitment to enhancing technical education and accommodating the growing number of engineering aspirants in the country.

Can you tell me how many applications were filled in 91 and in 25?

The number of applicants for the Indian Institutes of Technology (IITs) has seen a substantial increase from 1991 to 2025. Here's a comparative overview:

| Year | Number of Applicants |

|---|---|

| 1991 | Data not available |

| 1995 | 92,893 |

| 2000 | 128,624 |

| 2005 | 198,059 |

| 2010 | 473,982 |

| 2015 | 1,304,495 |

| 2020 | 1,174,000 |

| 2025 | 1,311,544 |

Note: The data for 1991 is not readily available. However, in 1990, there were 79,559 applicants.

Key Observations:

1990s: The number of applicants increased from 79,559 in 1990 to 92,893 in 1995.

2000s: A significant rise is observed, with applicants reaching 198,059 by 2005.

2010s: The upward trend continued, peaking at 1,304,495 in 2015.

2020s: The number of applicants remained above 1 million, with 1,311,544 registrations in 2025.

This growth reflects the increasing competition and demand for engineering education in India over the past decades.

Now can you compare the increase in number of seats and applicants?

The graph compares the increase in the number of IIT seats and applicants over the years. Key observations:

Steady Growth in Seats – The number of IIT seats has gradually increased, with significant jumps around 2008 (new IITs established) and 2025 (government expansion plan).

Exponential Growth in Applicants – The number of applicants has surged dramatically, especially from 2005 to 2015, reaching over 1.3 million in recent years.

Widening Gap – While seats have increased steadily, the rise in applicants has been much steeper, making IIT admissions increasingly competitive.

The demand for IIT seats has outpaced their availability, highlighting the intense competition for admission.

I want you to give me percentage increase in seats and applications between 91 and 25. Just two numbers.

The percentage increase in IIT seats from 1991 to 2025 is 582.43%, while the percentage increase in IIT applications over the same period is 1548.52%.

What is the probability for success of an aspirant in 1995 and 2025

The probability of success for an IIT aspirant in 1995 was 3.84%, while in 2025, it is 1.82%. This indicates that the chances of securing a seat in IIT have significantly decreased over time due to the rising number of applicants.

What is the probability of success in a lottery?

The probability of winning a lottery depends on the specific rules of the lottery, such as the total number of possible combinations and how many winning tickets exist. Here are some common examples:

Single Number Draw (Basic Lottery)

- If a lottery has 1 million tickets and only 1 winner, the probability of winning is:

Powerball or Mega Millions (Multi-Number Lottery)

- In the Powerball lottery, where you choose 5 numbers (1-69) and 1 Powerball (1-26), the probability of winning the jackpot is:

- Similarly, for Mega Millions, where you pick 5 numbers (1-70) and 1 Mega Ball (1-25), the probability of winning is:

Smaller Lotteries (Local or State Lotteries)

- A local lottery with 1,000 tickets and 1 winner has a 0.1% probability of winning.

Comparison with IIT Admission

- IIT 2025 Success Rate: 1.82% (~1 in 55 applicants)

- Powerball Jackpot Probability: 0.00000034% (~1 in 292 million)

- Local Lottery (1 in 1,000 chance): 0.1%

Key Takeaway:

Getting into IIT in 2025 is over 5 million times easier than winning a Powerball lottery, but still much harder than winning a small local lottery.

What was the number of seats in UPSC in 1995 and 2025? Compare it with applications filled and success probability of a candidate.

The Union Public Service Commission (UPSC) Civil Services Examination (CSE) is one of India's most competitive exams. Here's a comparison between 1995 and 2025 regarding the number of vacancies, applications, and the success probability for candidates:

1995:

Number of Vacancies: 645

Number of Applicants: Data for the total number of applicants in 1995 is not readily available. However, in 1996, approximately 2.5 lakh (250,000) candidates applied for the exam. It's reasonable to infer that the number in 1995 was similar.

Success Probability: Assuming 250,000 applicants, the success rate would be:

2025:

Number of Vacancies: 979

Number of Applicants: In recent years, approximately 1 million candidates apply annually for the UPSC CSE.

Success Probability: With 1,000,000 applicants, the success rate is:

Comparison:

Increase in Vacancies: From 645 in 1995 to 979 in 2025, representing an increase of approximately 51.8%.

Increase in Applicants: Assuming 250,000 applicants in 1995 and 1,000,000 in 2025, there's a 300% increase in the number of applicants.

Change in Success Probability: The success rate has decreased from approximately 0.258% in 1995 to 0.098% in 2025, indicating increased competition over the years.

This data underscores the growing competitiveness of the UPSC CSE, with the number of applicants increasing at a higher rate than the available vacancies, leading to a decreased probability of success for individual candidates over time.

Sources: